つきや(手芸店)紹介

◆つきや・布の紹介

先日、SatonobouのFacebookページにつきやのFacebookアカウントからコメントをいただきました。つきやの布、会社についてとても丁寧にご紹介いただきましたのでこちらでも掲載いたします。記載不要とのことではあったのですが、SatonobouのFacebookは実質転載場所として機能しているだけで頂戴した情報があまりにも勿体無いため上記の判断をいたしました。

以下本文です。

「はじめましてさとの坊さんの材料研究ブログを見ました。津軽出身だとつきやより花邑の方が知ってるかも知れませんね。もし良ければ つきやこぎん布ニューコングレスの説明に「先染め」を入れてもらえませんか?無理ならそのままで大丈夫です。」

「糸を解くと糸と糸が重なってる部分が染料の染み込みが少なく生地の地の色が出て白っぽくなったりしてます。

1963年頃に戦前からの小さな布・糸の店「丸一」(お祖父さんの)から「花邑」へ社名変更し洋服文化が入りオーダー・婦人物色々販売。

前田セツさんより手芸担当の私の父がこぎん材料の相談を受け、業界には材料無く1973年針・糸・生地・前田著本材料一式オリジナル発売。

花邑は途中で婦人物既製品や雑貨の販売になり 戦後鉄筋建物老朽化・消防法も厳しいくなりまた、商店街には婦人既製品店も増え2000年夏に解散 父担当の手芸部門を「つきや」として同年秋よりオープン「つきや」は江戸時代先祖が米搗をしてた様です。

つきやになり25年こぎん材料販売50年以上になりました。

織機は戦前?からの90幅までが織れる機械を使ってましたが不調になり90幅の物は織機を変え110前後幅へ帯幅と50幅は古い織機でしか織れず休止約2年。

当然織機製造元も無く修理出来ませんでしたが昔似た織り機を使ってた人が見つかり修理してまた織りはじめました。

ざっとつきや・布の紹介です」

以下省略。

※米搗(こめつき)」:玄米をついて白米にする作業

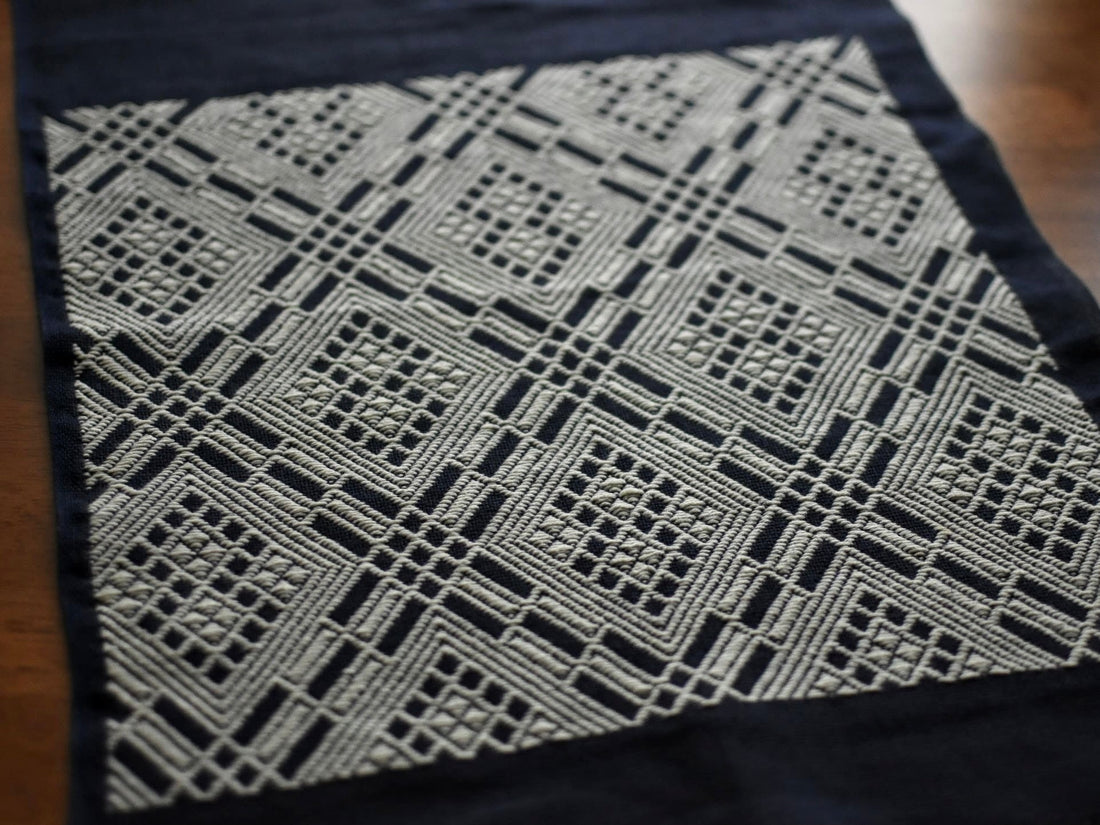

当たり前に購入している材料の歴史を知ると、より一層丁寧に、材料の無駄なく、こぎん刺しを楽しんでいきたいと思いました。今回のトップ写真は、つきやの布(麻252)に、こぎん糸(10本合わせ)で制作した作品です。

Satonobou